Les fourches patibulaires de la seigneurie de Quéménet sont connues depuis la fin du XIXe siècle grâce, entre autres, à l’enquête menée par J. Trévédy, président du Tribunal de Quimper et vice-président de la Société Archéologique du Finistère.

Du Xe siècle à 1363, la seigneurie appartient au comte de Léon puis, par mariage, passe aux mains du vicomte de Rohan jusqu’à 1636, année où le marquis de Rosmadec en devient le seigneur. Au XVIIIe siècle, elle est au marquis de Pont-Croix, comme le rapporte un aveu rendu au roi par René-Alexis Le Sénéchal de Kercado ou Carcado en 1730[1]. Dans ce document, ce dernier se présente comme haut justicier des localités de Saint-Mathieu de Quimper, de Plonéis, de Pluguffan (Plouguen), de Plomelin, de Penhars et de Quéménet[4]. Il déclare également que ses fourches patibulaires, à quatre poutres et décorées de ses armes, sont situées sur la montagne de Roc’han et que tous ses « droits seigneuriaux sur Quéménet ont été anciennement reconnus, notamment par la réformation de l’état des fouages de la province en l’année 1426 »[2].

J. Trévédy localise ces fourches patibulaires à l’ouest de la ville de Quimper, sur le versant occidental d’une colline qui portait encore au XIXe siècle le nom de Colline de la Justice. L’érudit mentionne également un Chemin des Pendus, toponyme qui ne se retrouve que sur le Plan de la ville et des faubourgs de Quimper de 1764, au même titre que le Roz ou Menez ar Justiçou. Toutefois, depuis le XIXe siècle, il existe un Chemin des Justices – et aujourd’hui une impasse du même nom – : il s’agit là du même chemin. L’enquête de J. Trévédy est assez précise puisqu’il place les fourches au sud-ouest d’un champ, champ qu’il nomme voierie et dans l’angle sud-ouest duquel des ossements humains auraient été découverts, car, dit-il, « au commencement du [XIXe siècle], on voyait encore les soubassements de […] trois piliers de pierre » (Trévédy 1882, p. 35-36). À environ 40 m d’altitude, entre une route menant à Douarnenez (Finistère) et une autre rejoignant Pont-Croix (Finistère), à quelques mètres de la juridiction voisine de Pratanraz, l’implantation des fourches patibulaires de Quéménet a donc bien été réfléchie par leurs détenteurs.

En 1883, J. Trévédy mentionne que les piliers patibulaires ont déjà été déplacés à Kerlézanet : ils avaient été achetés par un certain Sr Héléaouet pour soutenir le toit du hangar qu’il avait construit. Il se déplace les voir et, accompagné de l’architecte G. Bigot, il fait des observations de terrain et prend des mesures pour confectionner un dessin aujourd’hui perdu. Quelles sont leurs constatations ? Sur place, les deux érudits découvrent 4 piliers cylindriques (0,59 m de diamètre) et assisés de granit ; l’appareil des fûts se composant d’une alternance de « parpaings et de deux demi-pièces ». In situ, si les colonnes mesuraient 2 m de hauteur, une vingtaine de pierres identiques – c’est-à-dire de mêmes dimensions et factures – remployées dans les constructions voisines, a été associée aux piliers et, ainsi, leur a permis de les allonger. Ils remarquent également que deux piliers reposaient sur des socles circulaires de 0,12 m d’épaisseur, et que deux autres reposaient sur des « bases » avec moulures de 0,20 m de hauteur et de 0,73 m de diamètre. Sans réels arguments, ils proposent de voir ces dernières comme des chapiteaux utilisés comme des socles.

Lors de leur déplacement, ils découvrent également dans une étable et une prairie adjacentes deux « pierres » portant chacune un « écusson surmonté d’une couronne », écusson sur lequel prennent place neuf macles disposés 3, 3 et 3. La difficulté d’attribution de ces armoiries tient au fait que ces losanges évidés sont utilisés, à partir du milieu du XVIe siècle, par les familles de Rohan, de Molac et de Le Sénéchal de Kercado ou Carcado. Si les couleurs héraldiques (les émaux) les différencient normalement, aucune trace de peinture n’a permis d’aller plus loin dans l’attribution. Bien que les couronnes fleuronnées réduisent déjà l’investigation aux familles des Rohan et des Rosmadec / Pont-Croix, parce qu’elles sont martelées, elles n’ont pas pu être rattachées aux 8 fleurons de la couronne ducale ou aux fleurons alternés de perles des marquis. Enfin, on notera que chacune des familles citées a été seigneur de Quéménet, ce qui rend la reconnaissance des armoiries encore plus dure.

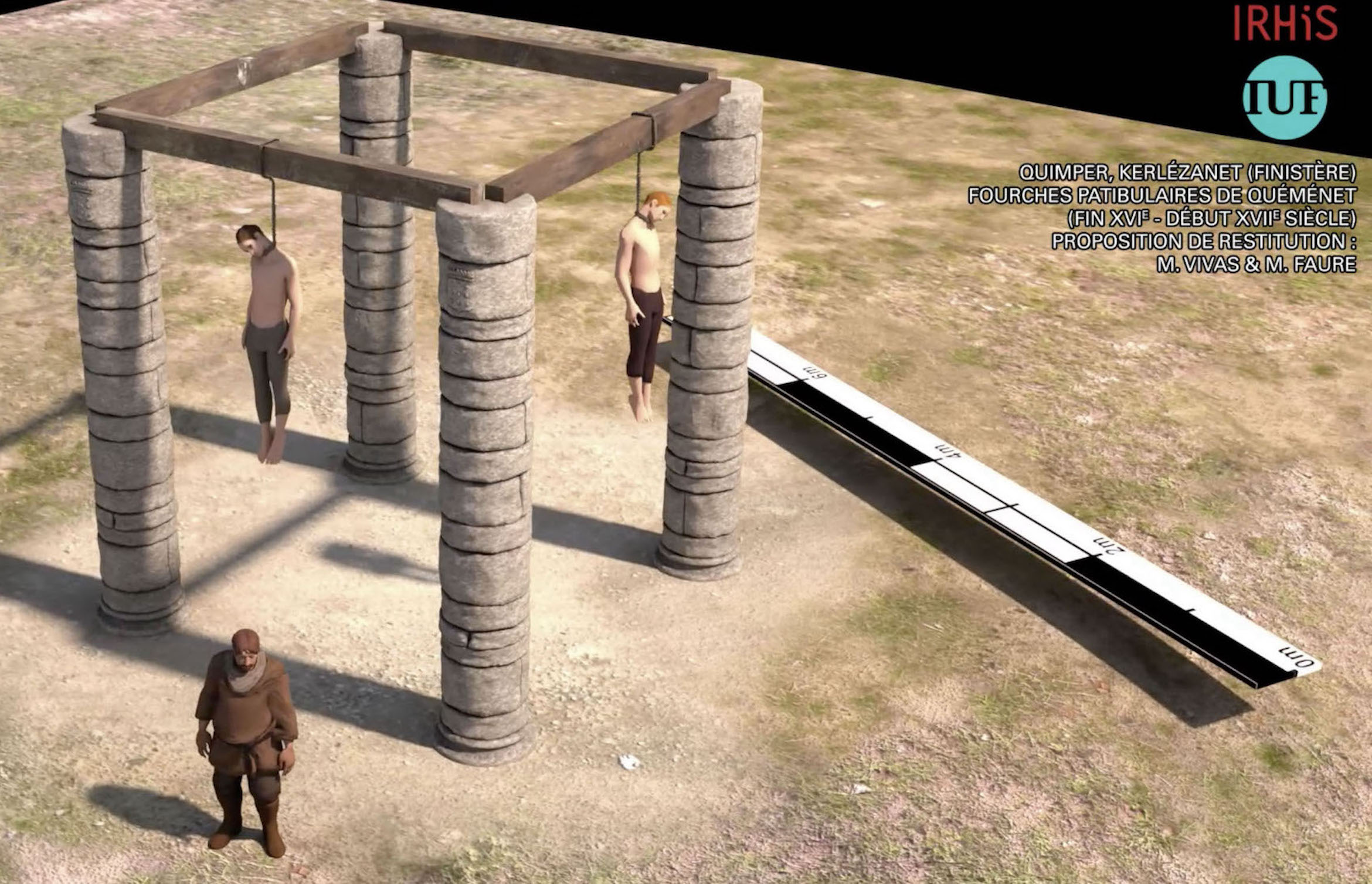

En conclusion, J. Trévédy et G. Bigot reconstituent des fourches patibulaires de plan carré, avec des piliers espacés de 2,50 m et mesurant entre 3,90 m et plus 4 m de hauteur. Ils restituent également une assise, au centre de chaque colonne, avec un écusson sculpté de 9 macles (3, 3, 3) surmonté d’une couronne. Les poutres patibulaires prenaient pour eux la forme de 4 traverses de bois, de 0,40 à 0,50 m d’équarrissage et assemblées à mi-bois pour réunir « la tête des quatre chapiteaux ». Enfin, l’ensemble de la documentation les amène à dater la construction des quatre piliers entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, sans omettre toutefois que des fourches devaient être présentes à Quéménet depuis au moins le premier quart du XVe siècle.

Plusieurs photographies prises par des particuliers prouvent que le hangar existait encore à la fin du XXe siècle. Il a été démonté en 1998 et, depuis, plusieurs éléments des fûts et les « bases » ont été repositionnés, à quelques mètres, dans un jardin privé. Bien que plusieurs fois déplacés, ces blocs de granit gris-rose ont pu faire l’objet d’observations de terrain et, ainsi, ont permis de confirmer et d’infirmer des hypothèses avancées par J. Trévédy et G. Bigot à la fin du XIXesiècle.

Aujourd’hui, les blocs taillés et liés par du mortier orangé sont assemblés en 5 piliers : deux se situent encore au niveau de l’ancien hangar et trois autres ont été reconstruits plus au sud[3]. On trouve toujours des blocs taillés circulaires et demi-circulaires, non seulement sur ces cinq colonnes, mais aussi à l’intérieur de la maison adjacente : ils ont été anciennement remployés pour l’aménagement d’une cuisine. Les blocs circulaires (entre 0, 12 m et 0,20 cm de hauteur) et demi-circulaires assemblés par deux (entre 0,15 m et 0,40 m de hauteur) présentent un diamètre oscillant entre 0,56 et 0,59 m. Aucun logement destiné à l’utilisation d’un goujon vertical n’est visible sur les surfaces planes, ce qui signifie donc que tous les blocs étaient liées entre eux par du mortier. L’examen plus approfondi de ce qui avait été interprété comme des chapiteaux prouve qu’il s’agit de bases de colonne de 0,15 à 0,25 m de hauteur. Elles sont constituées d’une plinthe circulaire (de 0,73 m de diamètre), d’un tore déprimé, d’une gorge très peu profonde (voire même d’une scotie) et, pour deux d’entre elles, d’un léger tore supérieur ou d’un listel. Ces types de moulures ne permettent pas de préciser la chronologie qui oscille entre la fin du Moyen Âge et l’époque moderne.

Ce dont n’avaient pas parlé J. Trévédy et G. Bigot – et nous ne savons pas pourquoi –, ce sont quatre blocs dans lesquels une ou deux encoches ont été aménagées :

- deux blocs présentent une seule encoche trapézoïdale aux dimensions pratiquement similaires (0,26 x 0,37 x 0,06 x 0,0 6 m pour une hauteur de 0,06 m et 0,26 x 0,30 x 0,02 x 0,03 m pour une hauteur de 0,08 m),

- un bloc présente deux encoches trapézoïdales (0,10 x 0,12 x 0,07 x 0,07 m pour une hauteur de 0,11 cm et 0,11 x 0,14 x 0,07 x 0,16 m pour une hauteur de 0,10 m. Ce système d’encoches est utilisé pour les fourches patibulaires de Bodilio dont seul un pilier demeure aujourd’hui au musée des manoirs de Bulat-Pestivien (Côtes-d’Armor).

- et le dernier a été entièrement taillé sur une face. Si la taille a laissé une ouverture de 0,52 m sur toute la hauteur du bloc, le plan irrégulier de l’encoche le rapproche du bloc précédent. Il est donc tout à fait probable que ce bloc devait présenter deux encoches.

Ces logettes, toutes différentes, sont destinées à l’encastrement ou l’appui de poutres. Elles attestent donc que ces quatre blocs étaient en position sommitale. Les photographies du hangar semblent prouver que sa charpente reposait sur les piliers, certes, mais sans recourir à des encoches. Les logettes auraient donc été créées pour les poutres patibulaires. Toutefois, la facture différente de ces blocs sommitaux atteste sans doute d’une évolution de la structure de pendaison qui, de deux piliers, serait passée à quatre.

En effet, les deux blocs qui présentent une seule encoche ne permettent l’appui – assez faible au demeurant – que d’une seule poutre, contrairement aux deux autres blocs. Sur ces derniers, la faible profondeur d’encastrement et d’appui des logettes ne permet cependant pas d’avoir une portée importante, c’est-à-dire une grande distance entre les piliers porteurs, et invite également à peut-être restituer un assemblage à mi-bois. Cependant, si l’on applique la règle de charpenterie de 0,05 m d’épaisseur pour 1 m de portée, on peut restituer un espacement de 2 à 2,50 m entre les piliers et, de fait, restituer des poutres de 0,10 à 0,15 m d’équarrissage. Néanmoins, afin de supporter le poids de corps pendus, les poutres pouvaient être plus larges – et ainsi prendre la forme de madriers –, être assemblées « à mi-bois » entre elles mais aussi avec les blocs sommitaux.

Il ne s’agit là que de suppositions car, hélas, la grande perte de données et d’éléments architecturaux lors des déplacements et reconstructions ne permet pas d’aller plus loin dans la réflexion (orientation, plan, espacements entre piliers, chapiteaux, pinacles, etc.).

***

[1] René-Alexis Le Sénéchal de Kercado ou Carcado est d’abord marquis de Rosmadec depuis 1700 (par sa mère, il est en effet le seul héritier d’une branche sans descendance masculine) puis, à partir de 1719, marquis de Pont-Croix (Dictionnaire de la noblesse, 1870, t. 16, col. 126 et 1873, t. 18, col. 516 ; Trévédy 1883, p. 211, n. 2 ; Id. 1885, p. 244, n. 24).

[2] Si J. Trévédy se réfère à un aveu rendu au roi en 1730 – document alors conservé par le notaire de Pont-Croix M. Le Bris-Durest –, il ne fournit hélas jamais la même date (i.e. le 30 septembre, octobre ou novembre) (Trévédy 1882, p. 33, n. 2 ; Id. 1883b, p. 211, p. 219 ; Trévédy 1885, p. 244, n. 24). Sur ce document, il évoque une fois l’art. 2203, fol. 364v°, et une fois l’art. 2319, fol. 382r°. À l’heure actuelle, cet aveu n’a pas pu être retrouvé, bien qu’il existe, aux Archives Départementales du Finistère, une cote nommée « Étude du Me Raymond Charles Le Bris-Durest, notaire à Pont-Croix » (A.D. Finistère 4 E 200).

[3] Lors de notre passage en décembre 2022, les deux piliers de l’ancien hangar n’étaient pas accessibles car des pierres avaient été stockées contre eux. Les trois piliers remontés dans le jardin ont une hauteur comprise entre environ 1,20 et environ 1,40 m.